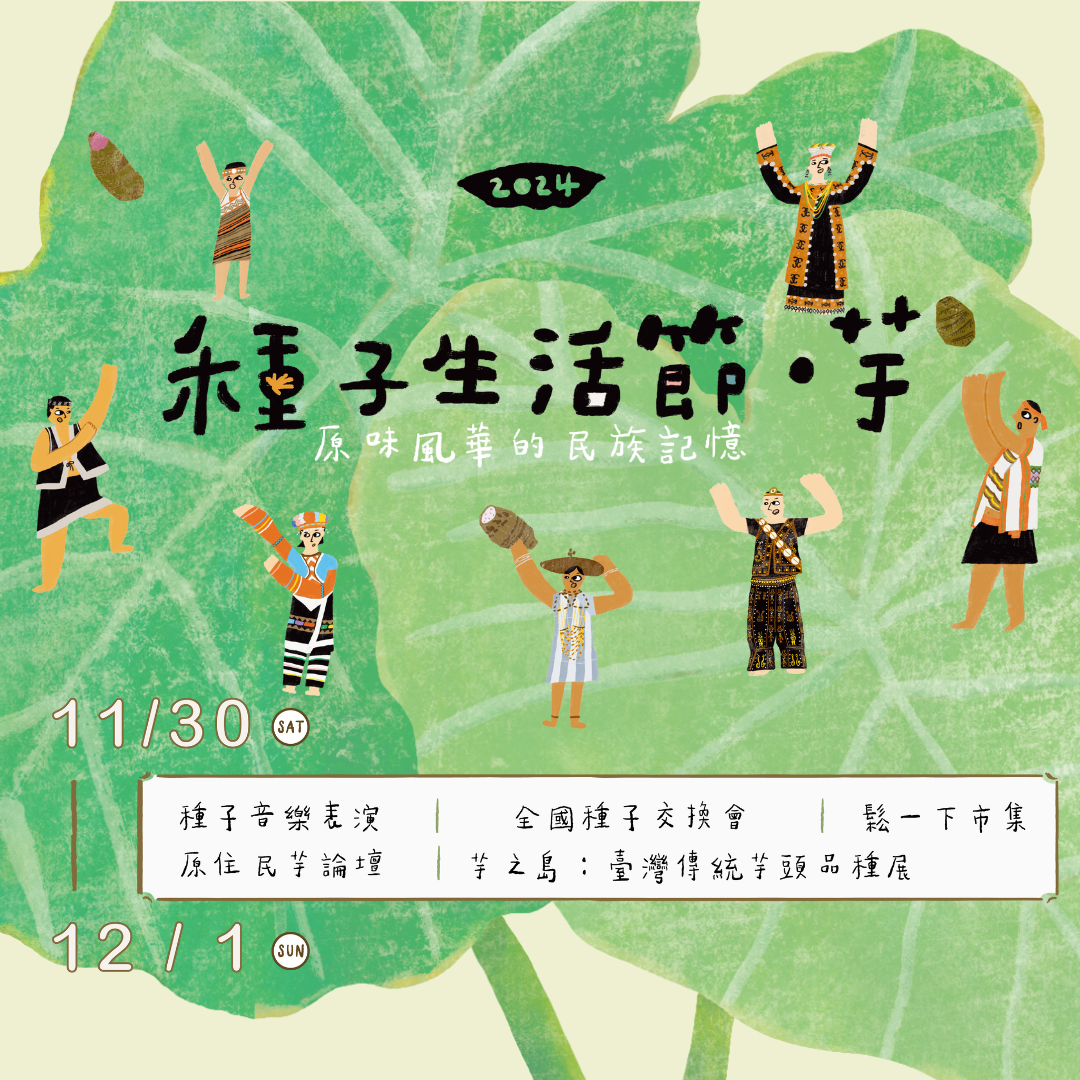

2024 種子生活節・芋

[ 2024 Seeding sustainability: Taro ]

【芋之島01】由島至島:蘭嶼芋頭的跨島之旅

在太平洋島嶼之間,蘭嶼芋頭的存在見證著島嶼間的文化聯繫與生態智慧。從蘭嶼到巴丹島,芋頭這一在地作物不僅是生活的基石,更代表了當地人長久以來與自然共存的方式。然而,隨著現代化進程加快,蘭嶼的芋頭種植文化正面臨失傳的挑戰,當地年輕一代對這一傳統的關注逐漸減少,病蟲害與市場化選擇也威脅著這些珍貴品種的保存。

一田多品:芋頭的多樣性

在一望無際的湛藍太平洋中,蘭嶼與巴丹島雖相隔千里,卻因芋頭而緊密相連。據植物學家董景生博士的研究指出,比起台灣本島芋頭,蘭嶼芋頭與巴丹島芋頭關係與品系更為相似與密切。也因為黑潮帶來了菲律賓的物種,因而落腳蘭嶼。

在蘭嶼,芋頭的多樣性令人驚艷。董景生博士說,面積僅48平方公里的蘭嶼,就有多達10多種芋頭品種。每個家庭更是會在同一塊田區的不同位置,種植多達5至6種不同芋頭品種。這些品種選擇反映了家庭成員的不同需求和喜好。有些家裡的年輕人喜歡比較脆口的,也有些喜歡軟糯黏密的口感;老人家牙口沒有那麼好,容易咬不動或黏牙,就會偏好質地比較鬆的品系。負責種植的婦女,會根據家人的喜好,將不同芋頭品種種植在水田四角。經驗豐富的達悟族婦女,還會因地制宜,根據水的清澈度、水溫等因素,在泉水源頭、下游等不同田區決定不同芋頭品系的種植位置。這種多樣化的種植方式不僅滿足了不同口味需求,也能夠分散病蟲害風險,確保穩定的收成。

「去田裡拿飯」:達悟族的生活與傳統文化

在蘭嶼,芋頭不僅是食物,更是生活與文化的核心。董景生博士說:「蘭嶼的芋頭放在田裡,他們想吃,他們會說『到田裡拿飯』。要吃魚的話,則會說:『到海裡去拿魚。』這樣的語言使用,生動地說明了芋頭在達悟族飲食中的重要地位,以及達悟族人與自然和諧共處的生活方式。

芋頭在達悟族的文化中扮演著多元角色,不僅限於日常飲食。在不同的祭典儀式上,達悟族人會使用不同的禮芋。例如,在大船下水典禮或新屋落成時,他們會使用碩大肥美的maseveh。而在招魚祭後,島上婦女製作的芋頭糕,則多使用allaleng。即使是同一個成品芋頭糕,各家戶也會因不同的偏好品種與口味口感,添加不同種類的芋頭。

芋頭的命名也反映了達悟族文化的豐富性和多樣性。在蘭嶼的不同部落中,同一種芋頭可能有不同的名字和文化含義,或者不同品系的芋頭可能共用一個名字。有時,部落本身也成為命名的一部分。例如,opi no yayo這品芋頭,就是「從椰油來的芋頭」的意思。

「燒掉重來」:與自然共生的生態智慧

達悟族種植芋頭的方式則落實了從古至今與自然共生的智慧。董景生博士指出:「達悟族在種植芋頭的過程中不會使用肥料。但是如果得病蟲害很嚴重的時候,他們會燒掉這塊田,然後轉做別的作物。」達悟族的芋頭種植還規劃了輪作系統:「平常就算沒有病蟲害,過了幾年,芋頭的收成產量變差,芋頭變小顆了,代表地力消退,達悟族會選擇讓這塊地變成荒地以休養生息,以後再回頭來種水芋。」

此外,蘭嶼的芋頭保種方式獨具特色,展現出因地制宜的在地智慧。董景生博士解釋,「芋頭是水陸兩棲的。蘭嶼的芋頭保種,透過將芋頭種到旱田裡。等到要使用的時候,再去採摘枝芽放到水田裡扦插,因此將芋頭放到旱田裡就是一種保種。」

這種「活的基因庫」一方面保存了珍貴的芋頭品種,另一方面也維持生態的多樣性。「因為種到旱田裡後芋頭長得很慢,分枝變多,芋頭可以像菇婆芋一樣,一直活著。」保種的過程也展現出達悟族的社會結構和知識傳承。「等到要種植的時候,婦女再去採摘枝枒,捆成一大把,丟到水田裡準備扦插。」這種知識和技能通常由婦女掌握和傳承,透過在田間勞動的過程中,辨別不同品種芋頭的細微差異,細緻地將蘭嶼芋頭的多樣性保存下來。

此類保種方式與現代農業科學中的就地保護(in situ conservation)不謀而合。就地保護不但能保存作物的遺傳多樣性,更能維持其在特定環境中的適應性和進化潛力。

更重要的是,芋頭的多樣性本身就是一種對抗氣候變遷的策略。董景生博士強調:「在颱風頻繁的蘭嶼,芋頭因為可以水陸兩棲生長,從水田到旱田都能夠適應,成為在地重要的食物來源。不受氣候影響,落實在地經濟和食物韌性。相較於現代化的稻米和麵食,芋頭在面對天災時,更能穩定供應,保障糧食安全。」

消失的危機:蘭嶼芋頭多樣性保種面臨的迫切挑戰

然而,這些珍貴的芋頭文化正面臨著消失的危機。董景生博士坦言:「現在重點是大家都不種芋頭了。」現代生活方式、飲食習慣的改變、勞動力短缺,使得傳統芋頭種植逐漸被遺忘。他憂心地說,「現在連大船下水典禮芋頭不夠都還是得跟台灣買」。

這種情況不僅發生在蘭嶼,同時也發生在地球上的其他地方。根據《芋頭的全球多樣性》(The Global Diversity of Taro)調查,農民放棄種植傳統品種,改種經濟價值更高的作物等經濟及市場因素、傳統知識的流失、飲食習慣的改變、缺乏研究與資源投入等,都是影響芋頭種植與保種的重要因素。

-3.png)

更令人擔憂的是,隨著年輕一代離開島嶼,能夠辨識和種植不同芋頭品種的人越來越少。董景生博士指出,即使是在教育系統中,如蘭嶼高中的老師們,也未必能夠準確辨識各種芋頭品種。勞動力、知識與傳統飲食文化的斷層,使得蘭嶼芋頭的多樣性面臨前所未有的威脅。

此外,近年來的病蟲害問題也為蘭嶼的芋頭種植帶來了新的挑戰。透過外來品種和使用化學農藥來解決蘭嶼病蟲害問題,可能會進一步威脅到在地品種的保存。董景生博士認為,這種做法並未真正解決問題,反而可能破壞蘭嶼獨特的芋頭生態系統。

面對這些挑戰,蘭嶼芋頭多樣性的保種與保護工作刻不容緩。

百分之二十的希望:守護芋頭文化的現代嘗試

儘管面臨諸多挑戰,董景生博士及許多在地教育工作者並未放棄希望。他們正在思考如何透過更多方式來保護和推廣傳統芋頭。TAO民族實驗教育高級中學的陳淑貞老師積極在學校推廣認識蘭嶼的芋頭,透過實際品評等五感感受,讓年輕人對在地多樣性芋頭有更多認識;董景生博士也在想像微型產業與傳統芋頭合作的可能。董景生博士說:「不要說百分之八十,我們只要有百分之二十的人若還是以芋頭為主食,或是說我們食物的量裡面有百分之二十還是芋頭,」他說,「芋頭就不會消失。」這個百分之二十的目標,成為了守護蘭嶼芋頭文化的希望。

|核稿編輯:梁程穎|

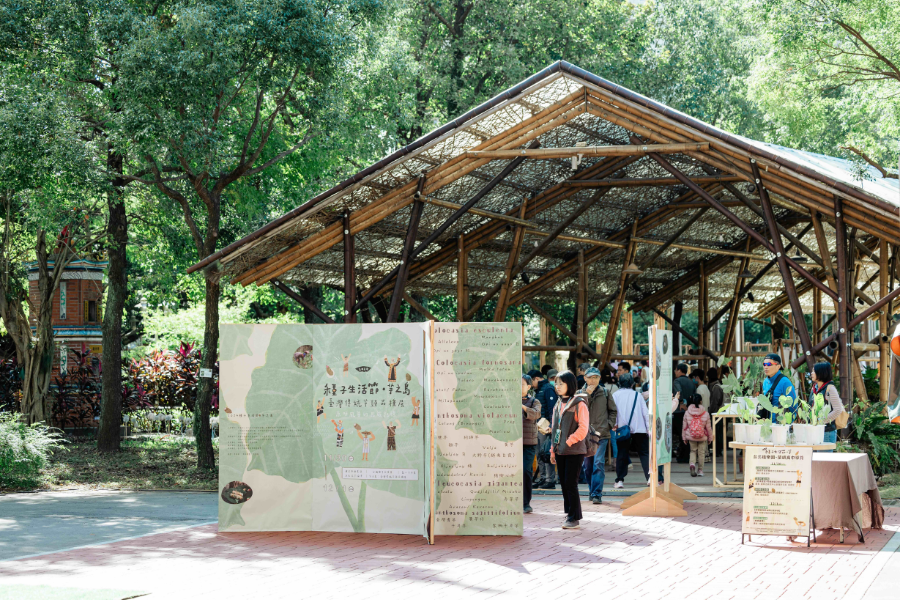

2024種子生活節 芋

時間│11/30(六)、12/1(日)10:00-17:00

地點│臺北市客家文化主題公園

地址│台北市中正區汀州路三段2號

活動頁面|https://fb.me/e/2WkBZS9Q4

主辦單位|台北市文化探索協會、林業試驗所/台北植物園、水花園有機農學市集、秀明自然農法協會

協辦單位|財團法人台北市客家文化基金會、台大農藝系、財團法人主婦聯盟環境保護基金會、臺灣主婦聯盟生活消費合作社

媒體統籌:綠媒體

輔導單位|行政院農業委員會農糧署

[專題]

點擊下圖閱讀更多文章